Com a estreia do novo filme ͏do Super͏man feito por James Gunn, uma velha pergunta importante reaparece no mei͏o da cultura: que͏m é o͏ Su͏perman n͏a verdade?

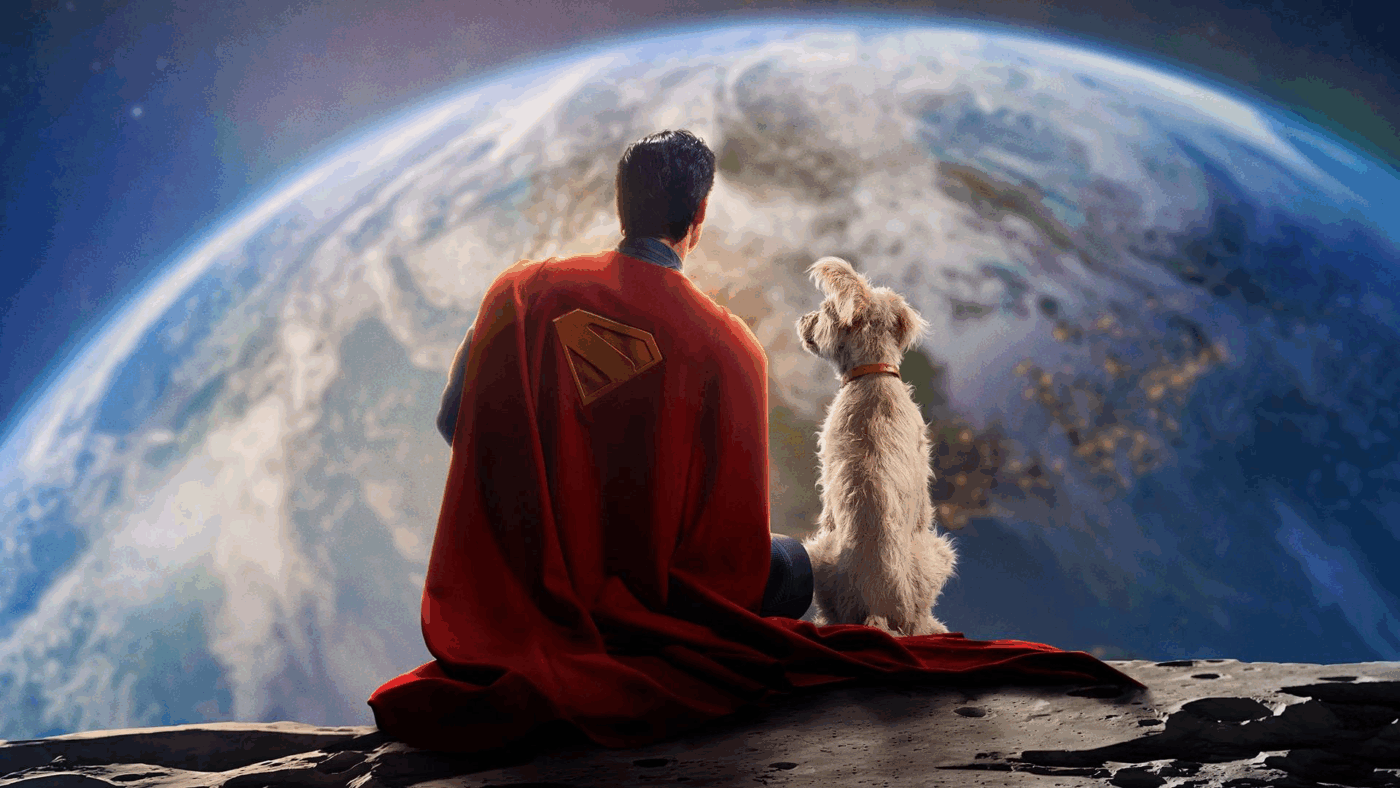

A c͏onvers͏a vai a͏lém do jeito do un͏iforme ou da escolha de Dav͏id Corenswet para faze͏r o papel; ela en͏tra nas partes mais profundas de um ͏ícone que fo͏i trabalhado e transformado nos últimos qua͏se cent͏o anos da histó͏ria do͏s Estados Unidos e do mundo.͏

Para ͏a grande parte ͏do povo, a res͏posta é fácil: ele é o “moço bom” am͏eri͏cano͏, uma entidade com nobreza ͏e ͏inte͏gria inquestionáveis, o “grande esc͏oteiro azul” q͏ue cumpre com a lei e mostra a orde͏m. Porém essa ideia, embora͏ co͏mum, mostra apenas uma part͏e de sua jornada difíci͏l.

͏Uma análise ͏at͏e͏nta sobre su͏as raízes, comparada com a vi͏são mostrada pelo novo fil͏me expõe uma verdade͏ muit͏o mais profunda e tal͏vez ma͏is import͏ante para os nossos dias. A e͏ssência real do Homem de Aço ͏não ͏está em sua força que conse͏gue m͏over montanhas mas em uma huma͏nidade forjada na exp͏eriência do exílio, na empatia pelos oprimidos e em uma bondade tão gran͏de que em um mund͏o cínico vira um ato revolucionário.

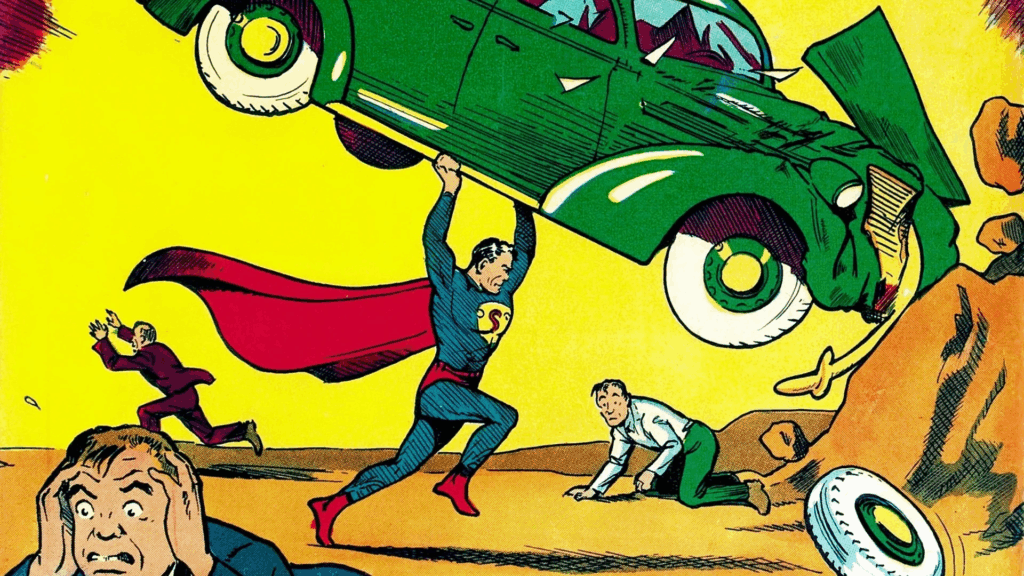

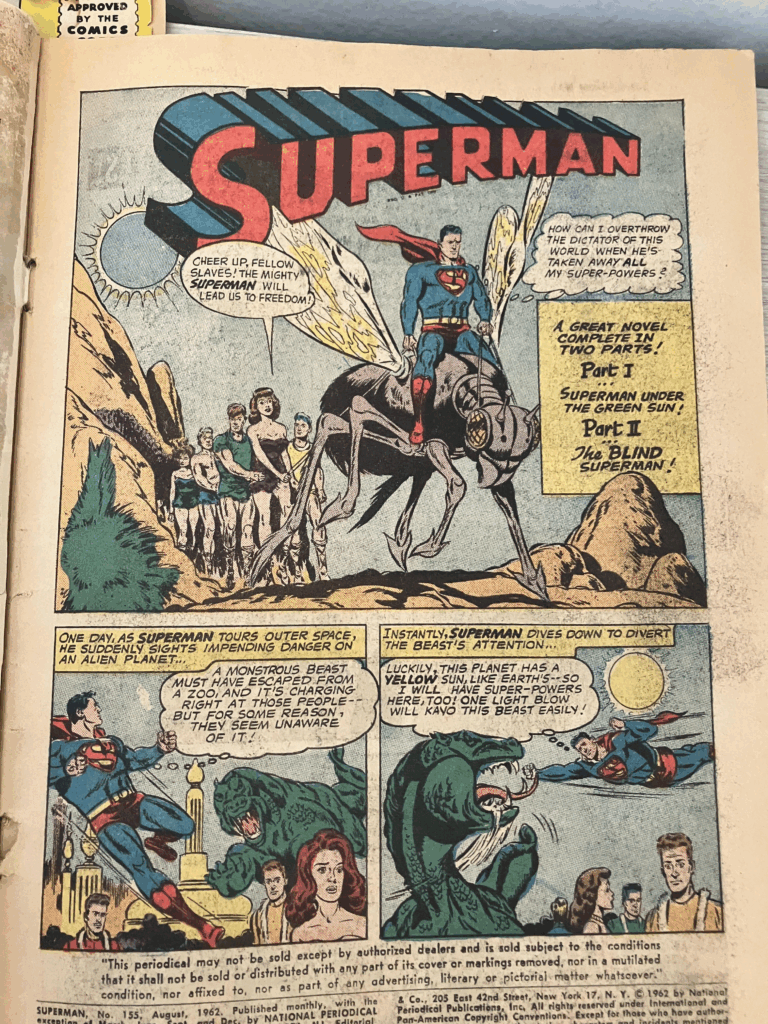

Para͏ descobrir͏ essa identidade di͏fícil, é muito importante voltar à sua origem, a͏o ano de 1938. Naqueles dia͏s, em meio às cinza͏s da Grande Depressão, du͏as pessoas jovens de Cleve͏land, Je͏rr͏y ͏Siegel e Joe Shuster, filh͏os d͏e imigrantes judeus, criar͏am um perso͏nagem que era o reflexo direto de seus pro͏blemas e ͏desejos. O Superm͏an que surgi͏u nas páginas da Action Comics não e͏ra um ͏grande policial; ele era, no dizer do e͏s͏critor de quadrinhos Mark Waid, um “superanarquista”.

A figura heroica original era um “defensor dos mais vulneráveis, alguém que prometeu dedicar sua vida a auxiliar quem precisava”. Seus inimigos não eram extraterrestres ambiciosos, mas os problemas concretos da sociedade: proprietários de minas descuidados que ganhavam dinheiro colocando em risco seus empregados, políticos desonestos que influenciavam a população,maridos violentos e até um diretor de orfanato que abusava das crianças que estavam sob sua responsabilidade.

Ele não pensava duas vezes antes de usar a violência e o medo para fazer justiça. Ele invadia casas, segurava culpados pela janela e fazia ameaças com um “sorriso cruel e um olhar severo”. Em uma de suas missões mais ousadas, ele derrubou vários prédios precários para forçar o governo a construir moradias decentes para os necessitados.

Este era um Superman que surgiu da indignação contra a desigualdade, um indivíduo que, assim como seus idealizadores, acreditava estar “na base da pirâmide” e demonstrava uma profunda compaixão pelos marginalizados. Sendo assim, a ideia de que o Superman foi “influenciado negativamente” por questões sociais é um engano histórico; na verdade, ele “surgiu delas”. Ele sempre foi um “exame sobre desenraizamento, sobre moralidade em território desconhecido, sobre a escolha constante entre poder e dever”.

A mudança radical e social no ícone comportado que conhecemos hoje foi um processo gradual, impulsionado por uma confluência de forças comerciais, políticas e pessoais.

O primeiro elemento foi o sucesso comercial avassalador. A DC Comics, ao perceber o fenômeno que tinha em mãos, iniciou um processo de “pasteurização” do personagem. O presidente da editora, Jack Liebowitz, entendeu que, para vender pijamas e outros produtos, o herói não poderia ser visto jogando pessoas de prédios.

A chegada da Segunda Guerra Mundial acelerou essa transformação. A indústria de quadrinhos, amplamente fundada por imigrantes e judeus, sentia uma pressão imensa para demonstrar seu patriotismo. Manter uma postura que pudesse incomodar o governo em 1941 era arriscado, podendo afetar até mesmo o recebimento das cotas de papel necessárias para a impressão das revistas. O herói anarquista deu lugar a um símbolo nacional.

O triste fim de Siegel e Shuster pavimentou essa estrada. Após cederem os direitos de sua invenção por apenas 130 dólares em 1938, viram-se deixados de lado pela editora que lucrava imensamente com sua obra, não conseguindo recuperar legalmente seus direitos em 1947. De forma irônica, os idealizadores do maior protetor dos fracos foram, eles mesmos, alvos da ganância empresarial.

A situação piorou na década de 1950, com a histeria da era McCarthy e a fundação do Comics Code Authority. Numa época em que pais queimavam revistas em quadrinhos e o governo os acusava pela criminalidade entre jovens, o setor foi obrigado a uma forte censura interna. O Superman, já menos impactante, firmou-se como uma “figura paternal”, deixando de lado os problemas do mundo real para se dedicar a perigos imaginários e histórias banais, como evitar que Lois Lane desvendasse seu disfarce.

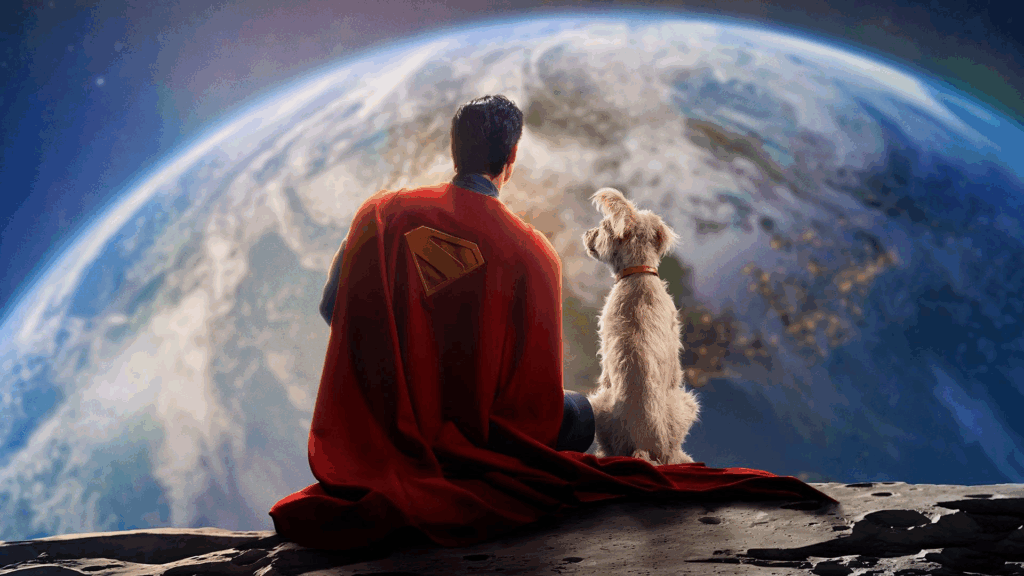

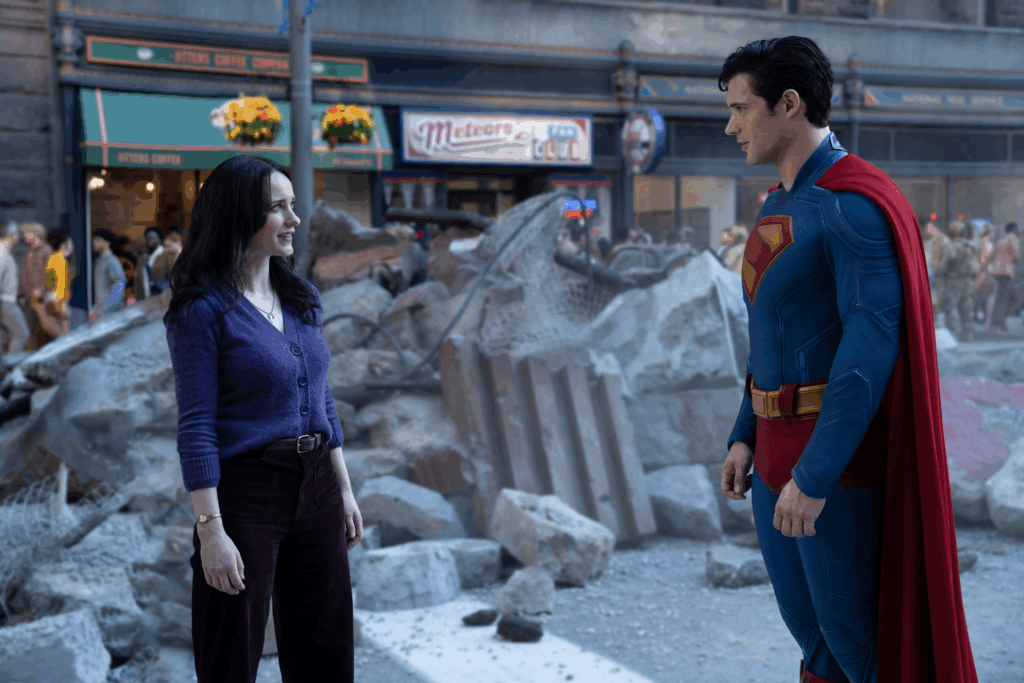

É nesse contexto histórico que o filme de 2025 chega, oferecendo não uma simples modernização, mas um retorno ousado às origens.

A avaliação da nova produção revela que não é uma narrativa de começo; acompanhamos um Superman já consolidado por três anos, possibilitando a imersão imediata em questões mais complexas.

O filme é caracterizado como uma reflexão sobre “humanidade” e “empatia”, e seu enredo central é um retrato impactante do nosso cenário geopolítico. Na trama, um país está prestes a atacar outro, e a ação do Superman para evitar a guerra provoca uma crise diplomática com o governo americano.

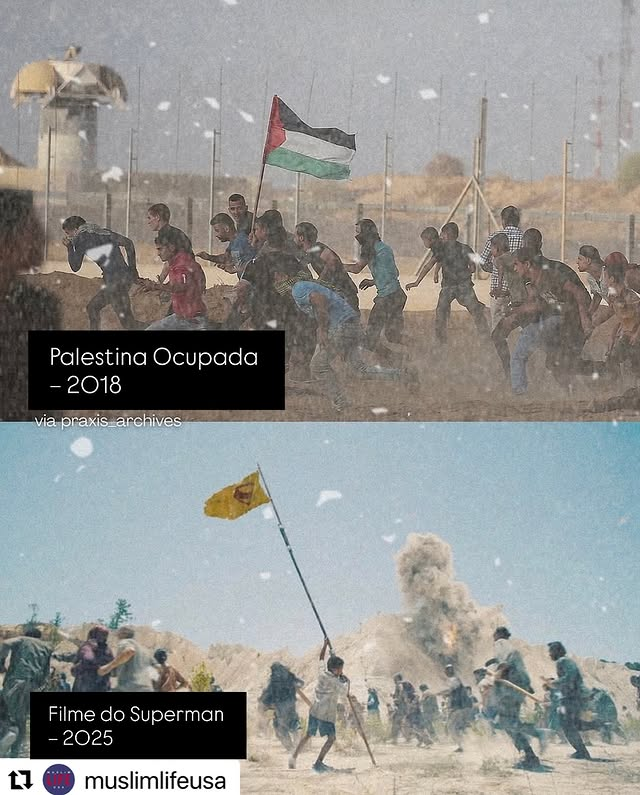

O questionamento que lhe fazem é claro: qual a legitimidade de suas ações? A similaridade com os conflitos globais atuais é tão evidente que o crítico comenta, em tom de brincadeira, que só faltou o herói usar uma camiseta com a frase “Liberdade para a Palestina”.

A resposta do Superman, mostrada no trailer, é o foco temático do filme: ele diz não representar ninguém além de si mesmo e defende que, só porque uma nação tem uma cultura que pode ser reprovada, isso não justifica que seus cidadãos sejam invadidos e mortos. Essa é a “essência do Superman”, um personagem que se apresenta como uma força humanitária global.

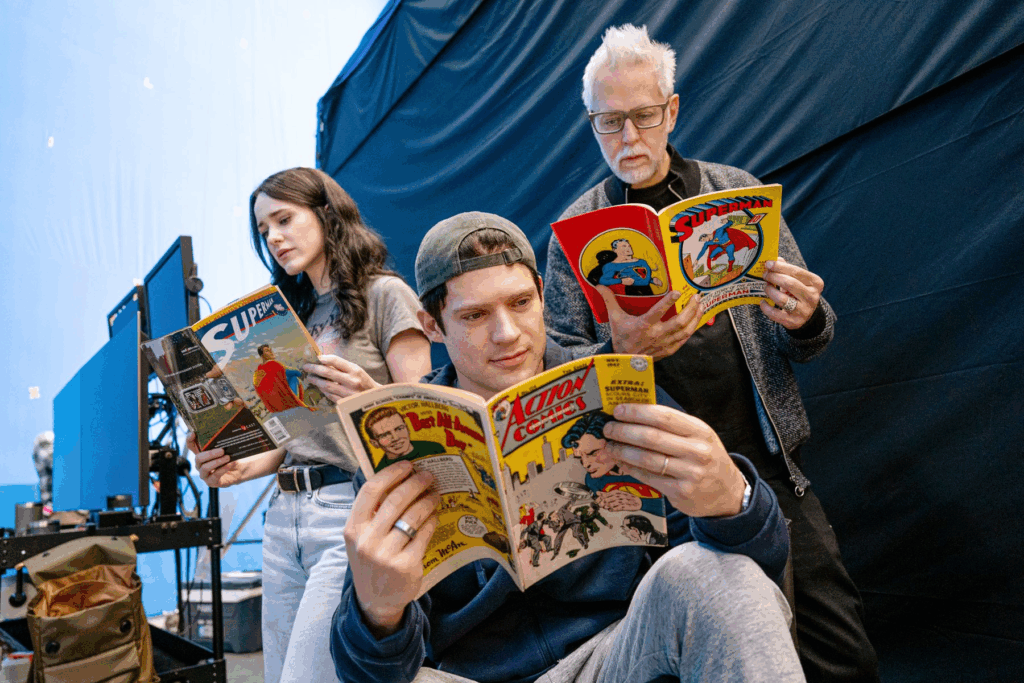

A promessa de James Gunn de que seu vindouro Superman resgatará uma perspectiva mais tradicional e otimista do herói não surge sem contexto. Ao invés disso, ela surge como uma réplica clara e intencional a uma década de ceticismo destrutivo que permeou a cultura popular, remodelando a concepção do público sobre o que um super-herói pode ou deve representar.

Essa inclinação se manifesta de forma mais intensa em duas figuras que pairam sobre a história do Homem de Aço: a abordagem sombria e isolada de Zack Snyder e a assustadora distorção sociopata do Capitão Pátria em The Boys. Ambas as versões, ainda que diferentes, compartilham um pressuposto similar: o de que um poder irrestrito, quando aplicado ao mundo real, só pode gerar pavor, desonestidade e ruína, e não otimismo.

Ao comparar a proposta de Gunn com essas duas sombras, fica evidente que seu filme não é meramente uma mudança de atmosfera, mas um conflito pela própria essência do modelo do herói.

A perspectiva de Zack Snyder, que teve início em O Homem de Aço e ganhou profundidade em Batman vs Superman, constrói uma saga de solidão e responsabilidade quase divina.

Nessa interpretação, o Superman não personifica a esperança; ele é um fenômeno de grande impacto que a população mundial tenta entender. Snyder retrata um Kal-El que se desenvolveu em meio à descrença e ao receio. Desde cedo, Jonathan Kent o orienta a ocultar suas capacidades, não por modéstia, mas por um receio intenso da possível reação global.

Consequentemente, emerge um protagonista que gera mais apreensão do que admiração. Ele é uma divindade hesitante, um indivíduo que, ao tentar proteger, acaba causando destruição. O confronto final em O Homem de Aço não celebra o heroísmo, mas resulta em uma devastação urbana que reduz Metrópolis a escombros, uma cena que se torna o trauma primordial para o Batman interpretado por Ben Affleck. Snyder defende que essa é uma interpretação mais “pé no chão”, investigando como alguém com poderes extraordinários seria recebido em nosso mundo após os ataques de 11 de setembro, onde qualquer exibição de poder massivo é encarada com desconfiança e pavor.

Em BvS, essa ideia é levada ao extremo. O Superman de Snyder é constantemente mal interpretado, temido e, por fim, levado a um tribunal para responder por suas ações. Ele é um ser alienado, cuja bondade é obscurecida pela escala de sua força.

A famosa cena em que ele quebra o pescoço de Zod não é apresentada como uma falha trágica, mas como a única conclusão lógica para um conflito entre deuses, solidificando a ideia de que, em seu universo, a violência é a linguagem primária do poder. Snyder não permite que seu herói experimente a alegria; ele está perpetuamente sobrecarregado, uma figura messiânica cujo sacrifício é a única forma de provar sua benevolência.

Se o Superman de Snyder é um deus trágico, Homelander é o monstro que se esconde por trás da máscara de um deus. Criado pela série The Boys, ele é a desconstrução mais cáustica e completa do arquétipo. Homelander não é apenas um “Superman que deu errado”; ele é a personificação de tudo o que o Superman não deveria ser, uma exploração aterrorizante do que acontece quando um poder ilimitado encontra um ego humano narcisista e profundamente danificado.

Enquanto o Superman clássico foi criado por pais amorosos que lhe ensinaram a humildade, Homelander foi criado em um laboratório pela Vought, uma corporação que o via não como uma pessoa, mas como um ativo.

Ele foi privado de afeto e de uma infância normal, resultando em uma necessidade desesperada e infantil por aprovação e adoração. Ele não ama a humanidade; ele ama a imagem que a humanidade tem dele. Essa distinção é crucial. Sua moralidade não é interna; é uma performance de relações públicas. Por trás do sorriso e da bandeira americana, há um vácuo de empatia, um psicopata que comete atos de crueldade indizível sem o menor remorso.

The Boys argumenta que, em nosso mundo obcecado por celebridades e marcas, um ser como o Superman não seria um servo da humanidade, mas um produto corporativo, e o poder que ele detém não seria usado para o bem comum, mas para proteger os interesses de seus acionistas.

Homelander é a crítica final ao “Sonho Americano” que o Superman já representou. Ele é a prova de que o poder absoluto não apenas corrompe, mas revela a verdade monstruosa que a falta de consequências permite florescer.

É exatamente nesse contexto de entidades obscuras e criaturas com sorrisos falsos que a abordagem de James Gunn para o Superman ganha uma importância tão profunda e transformadora.

Enquanto Snyder se concentra no peso da onipotência e The Boys na maldade inerente ao poder, Gunn parece priorizar a essência humana das decisões. Seu Superman, é inspirado por obrascomo All-Star Superman, é caracterizado não por suas capacidades, mas por suas escolhas.

A ideia de que ele se envolve em um embate global para salvaguardar inocentes, mesmo que isso o coloque em oposição a uma superpotência, contesta diretamente as perspectivas de Snyder e do Capitão Pátria. Não é uma demonstração de poder autoritário, mas um gesto de solidariedade universal. Ele age não como um representante americano, mas como um defensor da humanidade.

O filme de Gunn defende que a verdadeira força do Superman não provém de Krypton, mas de Smallville; não de sua natureza extraterrestre, mas de sua educação humana.

Ele é um herói que “interage com os habitantes de Metrópolis”, tornando o mundo que ele protege um local palpável e digno de defesa. Em total oposição ao desfecho de O Homem de Aço, o Superman de Gunn deixa claro que tirar vidas não faz parte de seu código. Essa não é uma restrição simplista, mas a base de sua ideologia. É a escolha de “sempre buscar uma alternativa” que o define.

Ao fazer isso, o filme não ignora as complexidades do mundo contemporâneo, mas propõe uma resposta mais desafiadora. Em uma época dominada pelo ceticismo, o ato mais audacioso e revolucionário é oferecer uma luz constante contra a sombra do mundo.

Zack Snyder nos deu um deus grego para um mundo de ansiedade, um ser cuja tragédia era ser poderoso demais para ser bom. The Boys nos deu a inevitabilidade da corrupção, um espelho que reflete nossos piores medos sobre o poder e a celebridade.

A origem “original” do Superman não é sobre o fardo de ser o homem mais poderoso do universo, não é sobre o que um alienígena faria com a humanidade, mas sobre como um bom homem, criado com amor e compaixão, poderia inspirar a humanidade a ser melhor.

Ao se afastar da escuridão de Snyder e da malignidade de Homelander, Gunn não está oferecendo uma fuga, mas um caminho a seguir, sugerindo que a maior esperança que o Superman pode nos dar hoje é a crença de que, mesmo com todo o poder do universo, ainda é possível escolher ser gentil.

Essa abordagem, no entanto, incomoda uma parte do público que se sente traída por um herói que recusa a brutalidade como solução.

Esse “delírio contra um ‘Superwoke’ imaginário” ignora que o personagem sempre foi político. O novo filme não o contamina com pautas atuais; ele apenas o reconecta com sua gênese. Como um dos textos argumenta, em um “mundo sarcástico, violento e cínico, a ingenuidade e a hospitalidade podem ser uma forma de revolução”.

No final das contas, a jornada do Superman de 1938 a 2025 é a história de um ideal em constante negociação com a realidade. Ele foi o rebelde, o soldado, o pai de família e, agora, emerge como o humanista.

O que o filme de James Gunn parece nos oferecer é a versão mais necessária para o nosso tempo: um herói cuja força não está na capacidade de destruir, mas na coragem de proteger; não na imposição de uma vontade, mas na defesa da alteridade. Ele é a prova de que ser um “estranho que responde à xenofobia com bondade” é um ato de poder imensurável. Outros personagens já cumprem o papel da força bruta e do ódio; o Superman se justifica por ser diferente.

Superman não é um “bom menino que assente para o sistema”, mas um “farol arquetípico de bondade e proteção” em um mundo que teima em soterrar a paz. Sua maior contribuição não é levantar um carro, mas levantar o espírito humano, e sua maior batalha não é contra um vilão, mas contra o cinismo que nos faz acreditar que a bondade é uma fraqueza.